SKT, 유료방송 '질' 경쟁 선언한 이유 출혈경쟁에 SKB 영업이익률 1%대로 추락…총대 매고 경쟁 자제

이경주 기자공개 2015-12-10 08:25:46

이 기사는 2015년 12월 09일 14:23 thebell 에 표출된 기사입니다.

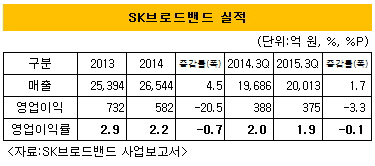

SK텔레콤이 최근 유료방송시장 경쟁패러다임을 '양'에서 '질'로 바꾸겠다고 선언한 배경에 관심이 쏠리고 있다. IP TV사업을 하는 자회사 SK브로드밴드(SKB)의 바닥을 기고 있는 수익성에 대해 근본적인 조치에 나섰다는 평가다. SKB는 사업을 시작한지 7년이나 지났지만 출혈경쟁 때문에 올해 영업이익률이 1%대로 추락한 상태다.9일 SKB의 사업보고서에 따르면 SKB는 올해 3분기 누적 매출이 2조13억 원인 반면 영업이익은 375억 원에 불과해 영업이익률이 1.9%였다. 지난해 같은기간 영업이익률 2%에서 0.1%포인트 하락하면서 2%대가 무너졌다. 앞서 지난해 연간 영업이익률도 2.2%로 전년 2.9%에서 0.7%포인트 하락했다.

|

외형은 커지는데 영업이익은 되레 줄어드는 ‘실속 없는 성장'을 한 결과다. SKB는 2014년 매출(2조6544억 원)이 전년에 비해 4.5% 늘었지만 영업이익(582억 원)은 20.5% 줄었고, 올해도 3분기누적 매출이 지난해 같은 기간에 1.7% 늘었지만 영업이익은 3.3% 줄었다.

국내 통신사들이 지난 2008년부터 IP TV 사업을 시작해 7년의 시간이 지났음을 감안하면 수익성은 이미 안정궤도를 진입하고 개선추세를 보여야 하는 것이 일반적이다. 하지만 되레 역주행하고 있다는 분석이다.

SKB를 비롯한 IP TV 업체들이 출혈경쟁에 골몰했기 때문이란 평가다.

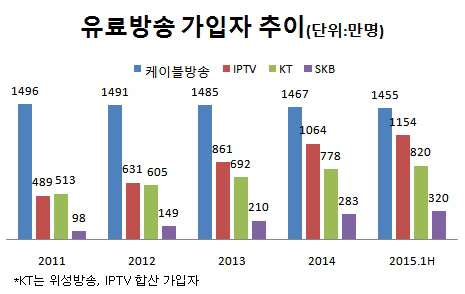

국내 유료방송시장은 크게 케이블방송, 위성방송, IP TV로 나뉜다. 이 시장은 꾸준히 커지고 있는 추세다. 2011년 전체 가입자 수가 2429만 명에서 올해 상반기 3057명으로 600만명 가량 늘었다.

|

하지만 늘어난 가입자는 거의 모두 IP TV 업체들이 가져갔다. 실제 같은 기간 케이블방송은 가입자가 1496명에서 1455명으로 감소한 반면 IP TV 가입자는 489만 명에서 1154만 명으로 700만 명 가량 늘었다.

방송의 디지털화가 아날로그 기반의 케이블방송을 ‘지는 해'로 만들고 IP TV를 ‘뜨는 해'로 만든 원인으로 지목되고 있지만 이것만으로 설명되지는 않는다. 케이블방송업체들도 디지털 전환으로 대응해 왔기 때문이다. 실제 케이블방송의 디지털기반 가입자는 같은 기간 419만 명에서 748만 명으로 약 300만 명 늘었다. 반면 같은 기간 아날로그기반 가입자가 1077만 명에서 706만 명으로 비슷한 수로 줄어 결과적으로 현상 유지가 됐다.

업계는 IP TV를 성장 대안으로 삼고 있는 통신사들이 공격적인 영업을 펼친 것이 업계 지형도가 변한 또 다른 이유로 평가한다. 경쟁사 가입자들의 위약금을 대납해 주거나 과다한 상품권을 지급해 가입자를 빼오는 식이다. 이는 SK텔레콤 경영진도 인정한 부분이다. 이형희 SK텔레콤 MNO 총괄은 최근 기자간담회에서 "위약금을 대납해주고 가입자 빼앗기에만 골몰하는 낭비적 경쟁이 현재의 상황을 만들었다"며 "이대로 가다간 모두 공멸할 수 있다"고 밝힌 바 있다.

KT와 LG유플러스 등 경쟁사들도 IP TV사업에 대한 수익성은 공개하고 있지 않지만 사정이 SKB와 크게 다르지 않다는 설명이다. 업계 1위 KT만 규모의 경제효과로 조금 나아지는 추세에 있다.

이 때문에 SKT는 최근 CJ헬로비전 인수·합병을 계기로 출혈경쟁을 자제하고 경쟁 패러다임을 ‘양'에서 ‘질'로 바꾸겠다고 선언했다. 업계 일각에서는 이를 긍정적인 시각으로 보고 있다. 판촉에 들던 돈이 시설투자와 콘텐츠 확보에 쓰여져 플랫폼 사업경쟁력이 강화되고 소비자들에게도 이득이 되기 때문이다.

업계 관계자는 "지금과 같은 경쟁구도 속에서 IPTV사업자들이 서비스 질을 높이기 위해 투자할 만한 여력이 크지 않다"며 "게다가 핵심 컨텐츠를 제공하는 지상파 방송사들이 수수료를 계속해서 높여 받는 추세라 비용부담이 늘고 있다"고 말했다.

다만 경쟁사들은 CJ헬로비전 인수를 원활히 성사시키기 위한 ‘변명' 정도로 해석하고 있다. 경쟁사 관계자는 "덩치를 키워 적자생존 하겠다는 뜻으로 밖에 비치지 않는다"고 평했다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >

관련기사

best clicks

최신뉴스 in 전체기사

-

- [북미 질주하는 현대차]윤승규 기아 부사장 "IRA 폐지, 아직 장담 어렵다"

- [북미 질주하는 현대차]셀카와 주먹인사로 화답, 현대차 첫 외국인 CEO 무뇨스

- [북미 질주하는 현대차]무뇨스 현대차 사장 "미국 투자, 정책 변화 상관없이 지속"

- 수은 공급망 펀드 출자사업 'IMM·한투·코스톤·파라투스' 선정

- 마크 로완 아폴로 회장 "제조업 르네상스 도래, 사모 크레딧 성장 지속"

- [IR Briefing]벡트, 2030년 5000억 매출 목표

- [i-point]'기술 드라이브' 신성이엔지, 올해 특허 취득 11건

- "최고가 거래 싹쓸이, 트로피에셋 자문 역량 '압도적'"

- KCGI대체운용, 투자운용4본부 신설…사세 확장

- 이지스운용, 상장리츠 투자 '그린ON1호' 조성