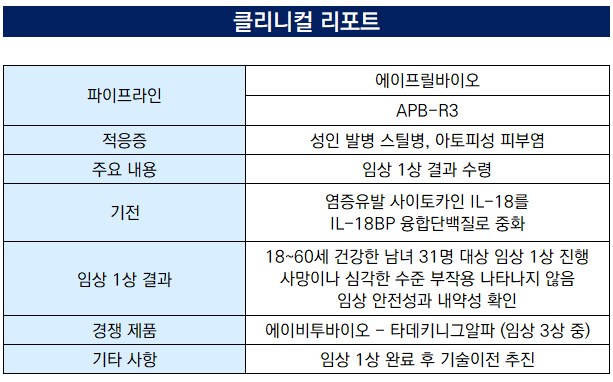

[클리니컬 리포트]에이프릴바이오, 자가염증치료제 1상 끝 후속전략 'L/O'APB-R3 1상 CSR 수령, BD 임원 영입 '기술이전' 총력

한태희 기자공개 2024-06-12 15:11:24

[편집자주]

혁신신약을 노리는 기대주, 즉 파이프라인에 대한 가치 평가는 어렵다. 품목허가를 너머 성공적인 상업화에 도달하기까진 임상 평가 지표 외에도 시장 상황, 경쟁사 현황, 인허가 과정이 얽혀 있다. 각사가 내놓는 임상(Clinical) 자체 결과는 물론 비정형화한 데이터를 꼼꼼히 살펴야 하는 이유가 여기에 있다. 국내 주요 제약사와 바이오텍의 주력 파이프라인을 해부해 본다.

이 기사는 2024년 06월 11일 14:31 thebell 에 표출된 기사입니다.

에이프릴바이오는 항체절편 기반 원천기술로 혁신신약을 개발한다. 2021년 상장 전후로 5000억원대 기술이전 계약으로 기대를 모았지만 2년간 추가 성과는 없다.이런 가운데 자가염증치료제 파이프라인의 임상 1상 완료 소식이 전해지면서 시장의 관심을 받고 있다. 자체 임상보다 선제적 파트너십을 통한 기술이전에 나선다는 계획이다. 최근 사업개발(BD) 임원을 영입한 것도 이에 힘을 싣기 위한 의도다.

◇APB-R3 임상 1상 완료, 안전성·내약성 확인

에이프릴바이오는 최근 자가염증치료제 'APB-R3'의 임상 1상에 대한 임상결과보고서(CSR)를 수령했다고 공시했다. 18~60세 건강한 남녀 31명을 대상으로 진행한 임상에서 안전성과 내약성을 확인했다.

이번 연구는 5개로 나눈 시험군마다 임상시험용 의약품을 1회 투여했다. 각각 0.1mg/kg, 0.3mg/kg, 1mg/kg, 3mg/kg, 10mg/kg의 용량으로 분류했다. 21명 환자에게 APB-R3을, 10명에게는 위약을 투여했다.

CSR에 따르면 사망이나 심각한 수준의 치료관련부작용(TEAE)은 양쪽 모두 나타나지 않았다. 치료관련 부작용은 APB-R3을 투여받은 참가자 21명 중 18명인 85.7%, 위약을 투여받은 참가자 10명 중 7명인 70.0%에서 보고돼 큰 차이를 보이지 않았다.

APB-R3은 스틸병과 아토피 피부염을 적응증으로 한 염증질환 치료제로 개발하고 있다. 대식세포활성화증후군(MAS), 성인발병정지증후군(AOSD), 전신청소년특이관절염(SJIA), 사코이디증 등 희귀질환을 포함한 자가염증성질환 환자 치료 목적이다.

SAFA 플랫폼에 IL-18BP가 융합된 단백질이다. IL-18을 차단하면서 혈청 알부민과 결합해 반감기를 연장하는 효과를 더했다. SAFA 플랫폼은 약효 단백질의 혈청 내 반감기를 증대시키는 자체 지속형 원천 기술이다. 약력학 평가에서 반감기는 13~14일로 분석됐다.

현재 IL-18의 표적 치료제가 없는 만큼 미충족수요가 충분하다는 평가다. 2022년 9월 IND(임상시험계획)를 승인받고 작년 3월부터 12월까지 호주에서 1상을 완료했다. 정맥투여 외에도 환자 편의성을 고려한 피하투여 제제를 목표로 개발하고 있다.

에이프릴바이오 관계자는 "CSR이 잘 나와 기술이전하는 데도 유리할 것"이라며 "비용 부담도 있고 자체 임상보다는 조기 단계 기술이전이 우리의 사업 전략"이라고 말했다.

◇박현선 부사장 합류, APB-A1 잇는 차기 파이프라인 개발

에이프릴바이오는 직접 미국 임상 2상 진입보다 기술이전을 통한 공동개발을 모색 중이다. 작년 6월 연구결과 발표를 통해서는 GLP-1과 병용투여를 통한 비알콜성지방간염(MASH) 치료제로 가능성을 확인했다. 파트너사 의중에 따라 활용도 달라질 수 있다는 의미다.

룬드벡에 기술이전한 APB-A1과 동일한 전략을 취한다. CD40L을 타깃하는 APB-A1은 2021년 9월 미국 FDA 임상 1상 IND를 승인받고 10월 덴마크 제약사 룬드벡에 약 5413억원에 기술이전을 체결했다. 2022년 3월 임상 개시 후 작년 8월 1상을 완료했다.

기존 BD 총괄 임원이던 이재흥 본부장이 퇴임하며 박현선 COO(최고운영책임자) 부사장을 새로 영입한 것도 기술이전에 힘을 싣기 위한 목적이다. 이외에도 미국 현지에 있는 차상훈 대표가 현장에서 필요한 업무 미팅을 수행하며 박 부사장을 지원하고 있다.

박 부사장은 작년 말 영입된 인물로 연구개발 포트폴리오 구축과 기술협약에 능통한 글로벌 전문가다. 서울대 생명과학부를 졸업하고 스탠포드대 의과대학 분자약리학과에서 박사학위를 받았다. UCLA 하워드 휴즈 의학연구소에서 포닥을 밟았다.

이후 미국 현지 바이오텍, CHDI 재단에서 20여년 간 연구개발 포트폴리오 구축과 글로벌 기술협약을 주도했다. 나손사이언스, 바이오리더스(현 모아라이프플러스), 파멥신을 거쳐 작년 에이프릴바이오에 합류했다.

에이프릴바이오 관계자는 "룬드벡과 개발 중인 APB-A1이 3분기 임상 2상에 들어가면 추가 마일스톤이 들어온다"며 "APB-R3의 기술이전까지 이뤄지면 올해 흑자전환이 될 것"이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >

best clicks

최신뉴스 in 인더스트리

한태희 기자의 다른 기사 보기

-

- 오상헬스케어의 새판짜기, 투자 늘리고 CEO 바꾸고

- 삼천당제약, 17년만에 자사주 처분 '안질환·비만약' 베팅

- [thebell note]바이오텍 '전문'경영인 역할론

- 오리엔트바이오, 오너 장녀 '이사 선임' 예고 '경영수업'

- '9년 전 투자' 바디텍메드, IPO '라메디텍'과 협력 지속

- 'R&D 일원화 성과' 경동제약, 비뇨기계까지 손 뻗는다

- '잇단 지분 매입' 남학현 아이센스 대표, CB 리스크 최소화

- ['위기vs성장' 기로에 선 제약사]동성제약 3세 '나원균 부사장' 직접 뛴다, 전략은 '글로벌·친환경'

- ['위기vs성장' 기로에 선 제약사]동성제약, 5년 지속적자 탈피…신사업 '신약' 메마른 현금곳간 고민

- [클리니컬 리포트]에이프릴바이오, 자가염증치료제 1상 끝 후속전략 'L/O'