20% 지분율로 경영권 방어?…적대적M&A 사태 잊었나 [지배구조 시험대 오른 삼성]김상조 위원장 "총수 지분 20% 확보로 재편하면 돼"…재계 실현 가능성 두고 '설왕설래'

김장환 기자공개 2018-08-27 08:06:24

이 기사는 2018년 08월 21일 13:44 thebell 에 표출된 기사입니다.

이상적인 생각일 뿐일까, 아니면 현실성 있는 방안일까. '삼성 저격수'로 불리는 김상조 공정거래위원장이 최근 제시한 삼성그룹 지배구조 재편안을 두고 재계에서 설왕설래가 한창이다. 김 위원장은 이재용 부회장 등 총수 일가가 20% 정도 지분만으로 그룹을 지배하려고 하면 지배구조 재편이 어렵지 않을 것이라고 발언했다.김 위원장 말대로면 삼성의 지배구조 재편은 손쉬워보인다. 삼성이 지주사 체제로 전환하고 지주사 지분 20%를 확보하는 수준에서 지배구조 재편을 단행하면 총수 일가가 직접 투입해야 하는 자금은 그리 크지 않다.

문제는 20% 미만 지분만으로 안정적인 지배력을 과연 유지할 수 있을 것인지 여부다. SK그룹 '소버린 사태', KT&G '칼아이칸 사태' 등 국내 굴지 기업들이 과거 적대적 인수·합병(M&A) 위험에 노출됐던 사례를 보면 이 정도 지분율을 안정적이라고 말할 수 있는지 의문이다. 특히 삼성은 지배구조 재편시 지주사보다는 삼성전자를 향한 연결고리를 견고하게 유지하기가 어려운 상태다.

◇당국 압박에도 '복지부동'…총수 과욕vs현실성 없다

김 위원장은 최근 한 언론사와 인터뷰에서 삼성그룹 지배구조 재편이 필요하다는 주장을 또 펼쳤다. 김 위원장이 올해 들어 이에 대한 공식 입장을 밝힌 것만 어림잡아 다섯 차례가 넘는다. 시민단체에서 활동하던 당시부터 비슷한 생각을 꾸준히 밝혔다는 점에서 보면 이는 김 위원장의 오랜 소신이다. 삼성이 지배구조를 재편하기 전까지는 압박을 멈추지 않을 것으로 보인다.

김 위원장 주장은 기본적으로 삼성의 지주회사 체제 전환에 초점을 맞추고 있다. 그는 중간지주회사를 활용하면 삼성이 이를 진행하기가 어렵지 않을 것이란 생각을 갖고 있다.

|

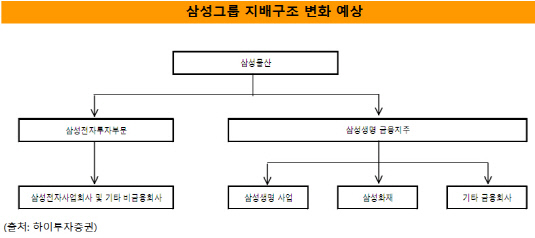

김 위원장은 과거에도 유사한 해결 방안을 제시했다. 삼성물산을 사업회사와 삼성생명 주식만을 보유한 투자회사로 인적분할해 중간금융지주사를 설립하거나, 혹은 삼성생명을 사업회사와 삼성화재 등 주식을 보유한 투자회사로 인적분할해 삼성물산에 연결하는 방안이다. 삼성전자도 사업과 투자부문을 인적분할해 일반지주회사를 설립하고 삼성물산 밑에 둔다. 공정거래법을 개정해 중간금융지주사 제도를 허용하면 삼성물산이 삼성전자와 삼성생명을 잇는 지주사가 될 수 있다. 그림만 놓고 보면 그리 복잡하거나 어렵지 않다.

김 위원장은 삼성이 이를 늦추는 이유를 총수일가 지배력이 약화될 수 있다는 점에서 찾고 있다. 그는 최근 한 언론과 인터뷰에서 "지주사 지분율을 SK그룹이나 LG그룹처럼 30~40%로 올리겠다고 하면 돈이 많이 들고 저항이 커질 것"이라며 "삼성 정도의 글로벌 기업이라면 20% 언저리 지분만으로도 경영권을 유지할 수 있을 것"이라고 밝혔다. 총수의 지주사 지분율이 낮아지더라도 괜찮으니 지주사 체제 전환을 서두르라는 얘기다.

◇지주사 전환시 삼성전자 지배력 부실 '딜레마'

정작 삼성이 지주사 체제 전환을 미루는 건 지주사에 대한 오너 일가의 지배력 약화 때문이 아니다. 지주사 전환시에도 삼성전자에 대한 지배력이 강화되기 어렵다는 점이 가장 큰 걸림돌이다. 실제 지배구조 재편시 지주사가 될 삼성물산을 향한 총수일가 지배력은 공고하다. 과거 에버랜드와 제일모직 등 합병 절차를 거쳐 이 부회장 등의 삼성물산 지배력은 크게 확대됐다. 지주사 전환시 순환출자 고리를 모두 해소한다는 전제에서 봐도 부담이 낮다. 이 부회장 등 총수일가의 삼성물산 지배 지분율은 31%를 넘는다.

김 위원장 발언에는 삼성 지배구조 문제의 본질인 '삼성전자'가 빠져 있다. 이 부회장 등 총수일가가 직접 들고 있는 삼성전자 지분은 5.4% 남짓이다. 삼성물산과 삼성생명, 삼성화재 등이 들고 있는 삼성전자 지분을 모두 합해도 19.78%다. 삼성전자에서 인적분할한 중간일반지주사 지분을 삼성물산이 늘리면 되지만 안정적 지분율을 확보하기 위해 필요한 자금이 엄청나다. 1% 지분만 확보하는데도 필요한 자금이 대략 5조원이다.

삼성전자를 인적분할하고 또 삼성생명이 보유한 삼성전자 지분을 정리하면 총수일가와 지주사의 삼성전자 지배력을 큰 돈을 들이지 않고 보다 강화할 수 있다. 삼성전자 투자부문(중간지주사)과 사업회사의 자사주 스와프(교환) 등 방식을 동원하면 된다. 주주총회 특별결의를 통과해야 가능한 사안이지만 이에 대한 반대 의결이 많지는 않을 것으로 점쳐진다.

다만 이 경우에도 삼성물산과 총수일가의 삼성전자 지배 지분율을 15% 이상 만들기 어려울 것으로 분석된다. 삼성전자가 보유한 자사주는 6%로 소각 절차를 지속해 진행하고 있다. 아울러 삼성생명이 보유한 삼성전자 지분 8.26%는 보험법 개정 움직임과 순환출자 고리 해소 필요성 등을 볼 때 대부분 매각이 불가피할 것으로 점쳐진다. 김 위원장은 이를 "(유예기간을 포함해) 향후 7년 동안 순차적으로 진행하면 돼서 부담이 크지 않다"는 입장이다.

정작 지주사와 총수의 삼성전자 지분율을 20%까지 늘려 유지하더라도 지배력이 불안하다고 볼 수 있는 사례가 많다. SK그룹 소버린 사태가 대표적이다. 소버린자산운용은 2003년 SK㈜ 지분 14.99%를 매집하며 최태원 회장의 SK그룹 경영권을 위협했다. SK C&C를 통해 간접적으로 SK그룹을 거느렸던 최 회장은 우호지분을 다 합쳐도 SK㈜ 지배 지분율이 15%를 조금 넘는 수준이었다. SK그룹은 1조원 넘는 돈을 들여 이를 간신히 막아냈다. 소버린은 2005년 9000억원 넘는 차익을 남기고 한국 시장을 떠났다.

KT&G도 2006년 칼아이칸으로부터 비슷한 공격을 받았다. 칼아이칸은 우호세력을 끌어들여 지분 6.6%를 사들인 뒤 주권을 행사하며 자회사 매각을 요구했다. KT&G는 2002년 민영화된 후부터 적대적 M&A 위험성을 지속해 지적받고 있는 상태였다. 외국인 투자주주 비율이 높았기 때문이다. KT&G 사례는 SK 소버린 사태 보다 삼성물산이 2016년 겪은 엘리엇 사태와 유사하다. 엘리엇은 최근 한국 정부를 상대로 8000억원대 투자자-국가 간 소송(ISD)까자 진행 중이다.

재계 관계자는 "20% 지분만으로 경영권을 방어할 수 있다는 게 삼성전자를 말하는 건지, 삼성 지주사를 말하는 건지는 잘 모르겠다"면서도 "삼성전자는 외국인 주주 비율이 50%를 넘기 때문에 20% 정도 지분으로 경영권을 방어하라는 건 사실상 지배구조 위험성을 지속해 끌고 가면서 당국 말대로 개편만 하라는 얘기"라고 지적했다.

그는 이어 "국내 기업 중 유일하게 글로벌 1등을 하는 곳을 새로운 규제까지 계속 만들며 구석으로 몰아세우고 있어 안타깝다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >

관련기사

best clicks

최신뉴스 in 전체기사

-

- [북미 질주하는 현대차]윤승규 기아 부사장 "IRA 폐지, 아직 장담 어렵다"

- [북미 질주하는 현대차]셀카와 주먹인사로 화답, 현대차 첫 외국인 CEO 무뇨스

- [북미 질주하는 현대차]무뇨스 현대차 사장 "미국 투자, 정책 변화 상관없이 지속"

- 수은 공급망 펀드 출자사업 'IMM·한투·코스톤·파라투스' 선정

- 마크 로완 아폴로 회장 "제조업 르네상스 도래, 사모 크레딧 성장 지속"

- [IR Briefing]벡트, 2030년 5000억 매출 목표

- [i-point]'기술 드라이브' 신성이엔지, 올해 특허 취득 11건

- "최고가 거래 싹쓸이, 트로피에셋 자문 역량 '압도적'"

- KCGI대체운용, 투자운용4본부 신설…사세 확장

- 이지스운용, 상장리츠 투자 '그린ON1호' 조성