황금알 '루이까스텔', 이재엽 브이엘엔코 대표 '로열티 435억' 수취 [골프패션업 리포트]③LF 퇴사 후 상표권 출원, 8년간 매출액 3~5% 수수료 책정

문누리 기자공개 2021-10-25 08:07:28

[편집자주]

코로나19 확산 여파로 골프웨어시장이 호황을 맞고 있다. 패션기업들에게 골프웨어시장 진출은 더는 선택이 아닌 '필수'로 자리잡았다. 종합패션기업들은 사업 포트폴리오 다각화를 위해, 전문기업들은 생존을 위해 저마다 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 골프웨어 브랜드를 갖춘 패션기업들의 영업 성과를 조명하고 재무와 지배구조 현황을 점검한다.

이 기사는 2021년 10월 22일 15시09분 thebell에 표출된 기사입니다

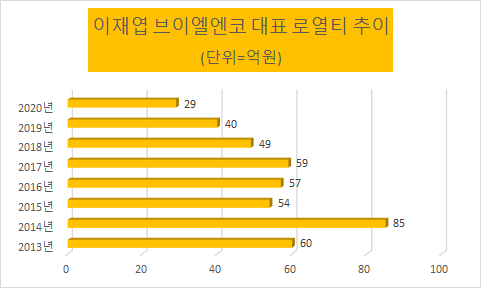

이재엽 브이엘엔코 대표가 2013년부터 작년까지 8년간 루이까스텔 브랜드 로열티로 총 435억원을 받은 것으로 나타났다. 상표권 이용 수수료로 매년 매출의 3~5%를 수취한 데 따른 것이다.이 대표는 브이엘엔코 지분 65.51%(24만8948주)를 소유한 최대주주다. 브이엘엔코는 이 대표가 소유하던 루이까스텔 상표권을 2007년부터 2012년까지 무상계약으로 이용했다. 이후 2013년부터 이 대표에게 상표권 사용료를 지급하고 있다.

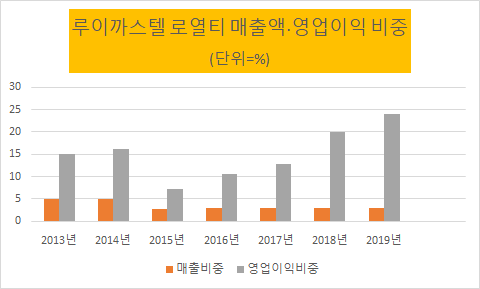

브이엘엔코의 10년치 감사보고서를 살펴보면 2013~2017년 호황기에 이 대표가 가져간 로열티는 영업이익의 10% 안팎 수준이다. 이 대표가 처음 로열티를 받은 2013년과 2014년에는 매출의 5%를 지급수수료로 책정해 규모가 각각 60억원과 85억원에 달했다. 당시 루이까스텔 제품이 시장에서 잘 나가던 시기로 지급수수료는 영업이익의 15~16% 수준이었다.

이후 2015년부터 로열티를 매출액의 3%로 낮췄다. 하지만 매출이 1900억원대로 늘면서 이 대표가 얻는 지급수수료는 60억원 안팎을 유지했다. 이는 당시 영업이익의 10% 안팎 수준이다.

2017년 매출이 2000억원으로 정점을 찍은 뒤 가두매장 골프웨어 인기가 하락하면서 영업이익도 급감했다. 다만 로열티는 영업이익이 아닌 매출과 연동해 책정되면서 규모에 큰 변동이 없었다.

2018~2019년 이 대표가 거둔 로열티는 각각 49억3600만원과 40억2100만원에 달했다. 지난해에도 브이엘엔코의 영업손실이 93억원에 달했지만 매출의 3%인 28억원을 로열티로 받았다.

이 대표에게 큰 부를 안겨준 루이까스텔은 그가 LF(옛 LG패션)을 나와 만든 자체 브랜드이다. LG패션에서 오랫동안 골프브랜드를 경험한 이 대표는 일찍부터 루이까스텔 브랜드를 구상했다. 퇴사 1년 전 상표개발을 시작해 출원 등록까지 마쳤다.

프랑스 왕의 호칭으로 유명한 루이(LOUIS)에 성을 뜻하는 까스텔(CASTEL)을 합쳤다. 상표개발 업계 관계자는 "브랜드 네이밍에서 두번째 단어는 액센트가 강해야 오래 기억에 남는다"면서 "프랑스 고급 브랜드로 인식되기 쉽고 액센트도 강한 단어를 조합해 루이까스텔로 작명한 것"이라고 말했다.

이 대표는 2007년 3월 브이엘엔코를 설립하면서 루이까스텔도 론칭했다. 눈에 띄는 컬러감과 디자인을 앞세우고 가격도 합리적으로 책정해 '가성비' 라이프스타일 골프웨어로 성장했다.

통상적으로 패션업체들은 해외 브랜드를 사용할 경우 매출의 5~7%가량을 라이선스 수수료로 지급한다. 다만 이 대표 사례처럼 회사의 최대주주 겸 대표이사가 국내 브랜드 상표권 수수료로 자사 매출의 3~5%를 가져가는 것은 이례적이다.

예컨대 휠라코리아는 중국 합작 법인(JV) '풀 프로스펙트(Full Prospect)'로부터 디자인 수수료 명목으로 매출 3%를 받는다. 개인이 아닌 회사 법인이 해당 수수료를 받는다.

업계 관계자는 "보통 해외 상표를 갖다 쓰는 경우 매출 외에 영업이익과 순이익 등 실제 이익과 비례해 지급수수료를 주는 경우가 많다"면서 "적자인 상황에서도 글로벌 브랜드 수준의 금액을 로열티로 수취할 경우 수익성에 악영향을 줄 수 있다"고 말했다.

이 대표는 로열티 등으로 얻은 수익을 회사에 별도 대여금 등 명목으로 재투자하지는 않았다. 브이엘엔코 관계자는 "루이까스텔과 브이엘엔코는 뗄 수 없는 사이"라며 "지급수수료 수령 금액을 어떻게 투자하고 활용했는지 구체적으로 알 수 없다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >

관련기사

best clicks

최신뉴스 in 전체기사

-

- 키움증권 리테일 훼손 우려…이틀새 시총 2400억 증발

- 더본코리아, '노랑통닭' 인수 포기 배경은

- [i-point]탑런에이피솔루션, LG디스플레이 장비 공급 업체 등록

- [트럼프 제재 나비효과 '레드테크']한국 울리는 적색경보, 차이나리스크 확산

- [i-point]티사이언티픽, 파트너스 데이 성료…"사업 확장 속도"

- [i-point]빛과전자, 국제 전시회 참여 "미국 시장 확대"

- [탈한한령 훈풍 부는 콘텐츠기업들]잠잠한 듯했는데…JYP엔터의 중국 굴기 '반격 노린다'

- [LGU+를 움직이는 사람들]권준혁 NW부문장, 효율화 vs 통신품질 '균형' 숙제

- [저축은행경영분석]PF 늘린 한투저축, 순익 2위 등극…사후관리 '자신감'

- [저축은행경영분석]'PF 후폭풍' OK저축, 대손상각 규모만 3637억