[코로나19 파장]글로벌 바이오업계 생존 전략 고심…금융위기 '재연'될까2008~2009년 기술이전·M&A 활발, 현금 확보 최우선…"현 사태 극복의 반면교사로"

민경문 기자공개 2020-04-16 08:15:06

이 기사는 2020년 04월 14일 11시38분 thebell에 표출된 기사입니다

코로나 바이러스 확산에 따른 글로벌 경기 불황으로 제약바이오업계가 도전을 맞고 있다. 현금 확보가 최우선 과제로 떠올랐고 비용 감축을 위해 R&D도 우선 순위를 따져야 하는 상황이 됐다.전문가들은 특히 2008년 당시 금융위기가 지금의 경기침체 상황과 유사하다는 점을 주목해야 한다고 말했다. 당시 제약바이오기업들의 대처 방안을 상기하며 현 상황의 타개책을 고민해 볼 필요가 있다는 설명이다.

2008~2009년 금융위기 당시 글로벌 제약바이오업계의 최대 화두는 비용 절감이었다. 빅파마(big pharma)를 중심으로 대규모 인원 감축이 이뤄졌다. 물론 해고 대상은 핵심 연구인력이라기 보다 백오피스 인력이었다. 특히 자본시장을 통한 외부 조달이 어렵게 되면서 빅파마와 바이오텍 할 것 없이 현금 확보를 통한 버티기 전략이 최우선 과제로 떠올랐다.

임상 등 당초 계획한 연구개발(R&D)도 우선순위(Reprioritize)를 정해 실시할 수밖에 없었다. 미래가 불확실한 초기 단계 연구는 최소화하고 중기 단계 이후의 R&D에 집중하는 경향을 보였던 것이 특징이다. 코로나 바이러스 사태 확산 이후 국내 바이오업계에서 비용 감축을 위해 임상 계획을 축소하고 있는 것과도 일맥상통하고 있다.

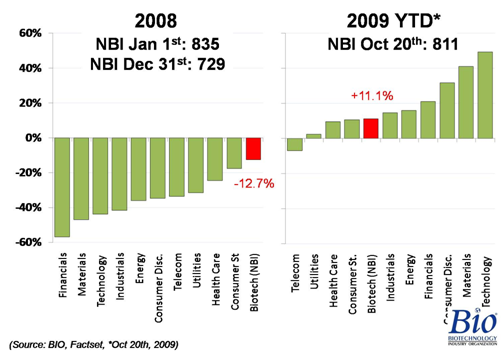

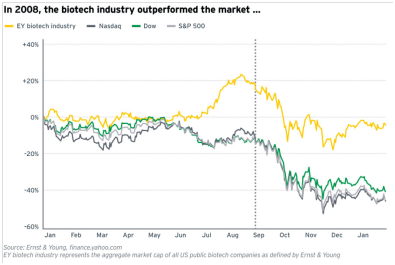

전반적인 주가지수만 보면 위기 상황에서 상장된 제약바이오업체들이 여타 업종 대비 비교우위(outperform)를 증명하기도 했다. 2008년 나스닥 바이오텍 인덱스(NBI)는 S&P 500이나 다우지수 등을 압도하는 모습이었다. 2008년 쇼크를 가장 적게 받은 업종이 제약바이오였으며 2009년 후반 들어 주가 회복이 가장 두드러진 업종 또한 제약바이오인 것으로 나타났다. 화이자나 BMS 등 일부 대형 빅파마들은 2009년 7~8%의 매출 성장을 기록하기도 했다.

자본 조달 측면에서는 금융 시장 침체로 바이오텍 대부분이 어려움을 겪었다. 2008년 미국과 유럽에서 제약바이오업종에 대한 자본투자는 2007년 대비 46% 정도 감소한 것으로 파악된다. 업계 전반적으로 현금 확보에 매달릴 수밖에 없었던 이유이기도 하다. 기관들의 자금도 마르면서 기업공개(IPO) 딜도 2007년 대비 90% 이상 줄어들었다. 올해 상반기 국내 자본시장에서 제약바이오업종의 IPO 거래가 전무한 것과도 무관치 않아 보인다.

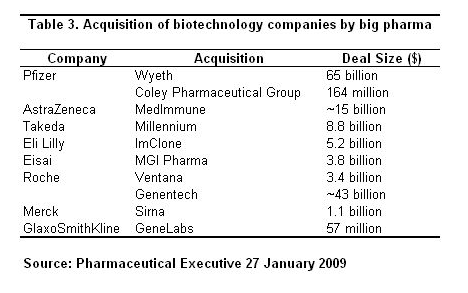

주목할 부분은 당시 인수합병(M&A) 거래가 눈에 띌 정도로 늘었다는 점이다. 미국 내 제약바이오회사들의 중소형 M&A 건수는 역대급 수치를 기록했는데 기술력은 있지만 현금이 없는 회사들이 주된 타깃이 됐다. ‘바이아웃 뷔페(buyout buffet)’라는 말까지 나올 정도였다. 빅딜도 해당 시기에 집중적으로 이뤄졌다. 로슈(Roche)의 제넨텍(Genentech) 인수, 화이자(Pfizer)의 와이어스(Wyeth) 인수, 머크와 쉐링-프라우(Schering-Plough) 합병 등이 대표적이다.

금융위기에 라이선스 인·아웃 등 기술거래는 오히려 활발했다. 현금 여유가 있는 업체일수록 타회사의 기술특허를 싼 가격에 확보하려는 의지가 한몫했다. 특히 바이오텍과 빅파마간 거래보다는 바이오텍과 바이오텍간의 거래가 두드러진 것으로 나타났다. 국내 바이오업체 핵심 임원은 “얼리스테이지(early stage) 기술 거래가 특히 많았던 시기”라며 “매도자 입장에선 현금을 확충하고 R&D 불확실성을 최소화할 수 있는 기회였을 것”이라고 말했다.

이 밖에 전문가들은 신약에 대한 비용 부담으로 바이오시밀러 비즈니스가 불황기에 두각을 나타낸 점을 주목할 필요가 있다고 말한다. 시장 관계자는 “환자 뿐만 아니라 보험업계 입장에서도 신약보다는 비슷한 효용가치를 갖되 가격이 싼 바이오시밀러 의약품을 선호할 가능성이 높다”고 말했다. 아울러 비용 절감을 위한 R&D 축소는 임상수탁업체(CRO)들의 실적 감소로 이어질 수 있다는 우려도 나온다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >

best clicks

최신뉴스 in 전체기사

-

- 글랜우드PE, 3호 펀드 1조 규모로 내달 1차 클로징

- [i-point]미래아이앤지 "단순 세무조사 진행 중"

- [Deal Story]SK네트웍스, 렌터카 매각에도 공모채 투심 견조했다

- [Deal Story]세아제강, 3년물 회사채 흥행 이어갔다

- [Deal Story]LX인터, 복귀전서 1조 수요…언더금리 확보

- [한화그룹 승계 로드맵 점검]그룹내 자금 에어로 투입, 투자자 달랠수 있을까

- '첫 선' 모태 과기부 AI 출자, 정시 서류탈락자 '북적'

- [윤석열 대통령 탄핵]UAE국부펀드, '토종 헤지펀드' 출자 속도낸다

- [thebell note]리브스메드, 한국의 포드될까

- IPO 개선안에 코벤·하이일드펀드 투자자 불만 고조