'흑전 실패' 카카오페이, IPO 선택지는 넓어져 4연속 적자…유증 덕 자본 2000억대 회복, 상장요건 완화 기대

원충희 기자공개 2021-03-03 08:00:12

이 기사는 2021년 03월 02일 11시11분 thebell에 표출된 기사입니다

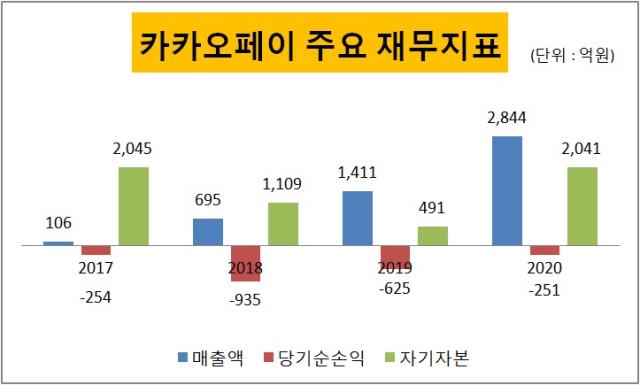

기업공개(IPO)를 준비하는 카카오페이가 지난해 당기순손실을 면치 못하고 4년 연속 적자를 냈다. 다만 유상증자와 거래실적 증가 덕분에 자본·매출이 특례상장 요건은 물론 코스피 입성도 가능한 상태다. 당국의 상장요건 완화로 선택지 또한 더 넓어졌다.2일 카카오에 따르면 카카오페이는 지난해 당기순손실 251억을 기록했다. 전년(-625억원)보다 적자 폭은 줄었지만 2017년 4월 설립 이래 4년 연속 흑자를 실현하지 못했다. 상당한 초기비용이 소요되는 간편결제 등 테크핀 업종의 특성상 몇 년간 적자는 각오했던 일이다.

수년간 누적된 손실 탓에 카카오페이의 자기자본은 2019년 말 기준 491억원으로 고갈을 앞둔 상태였다. 지난해 주주인 카카오와 알리페이(앤트파이낸셜)로부터 1600억원을 수혈 받아 2000억원대를 회복할 수 있었다. 매출도 2019년부터 1000억원을 돌파해 작년에는 두 배 이상 늘었다.

통상 이익미실현 기업은 상장심사 문턱을 넘기 어렵다고 하나 예외적으로 허용되는 코스가 있다. 코스닥으로 간다면 기술·성장성 특례나 테슬라 요건 등을 선택할 수 있다. 카카오페이는 까다롭기로 유명한 테슬라 요건도 충족할 만한 수준이다.

테슬라 요건은 시가총액(공모가×발행주식 총수) 500억원 이상인 기업 중에서 △직전 연도 매출 30억원 이상에 최근 2년간 평균 매출증가율 20% 이상 또는 △공모 후 자기자본 대비 시가총액이 200% 이상이라는 조건을 충족하는 적자기업이 대상이다.

카카오페이는 시장에서 상장 밸류가 최대 10조원까지 거론되는 IPO 대어로 평가받고 있다. 보수적으로 잡아 절반 규모인 4조~5조원이라 해도 시총 500억원은 충분히 넘는다. 순자산은 작년 말 기준 2041억원으로 공모 후 자기자본 대비 시가총액 200% 이상 요건을 충족할 수 있다.

직전연도 매출은 2844억원으로 30억원을 크게 웃돈다. 최근 3년간 매출성장률도 100%를 상회하고 있다. 2018년에는 전년 대비 556%, 2019년에는 103%, 지난해는 102%씩 증가하며 고속성장을 구가 중이다.

거론되는 밸류가 크다보니 코스피 입성 가능성도 점쳐진다. 2015년 11월 도입한 성장성 요건에 따라 △시총 2000억원·매출 1000억원 △시총 6000억원·자기자본 2000억원 △시총 2000억원·영업이익 50억원 가운데 하나만 충족하면 상장 문턱을 넘을 수 있다. 삼성바이오로직스, SK바이오팜 등 대형 바이오기업들이 이런 요건을 맞춰 IPO에 성공했다.

이 관문은 현재 좁아진 상태다. 삼성바이오에피스 회계논란이 벌어지면서 한국거래소가 상장심사를 더 타이트하게 보고 있다.

다만 금융당국은 지난 1일 시총 단독요건(1조원)을 신설하는 등 상장심사 장벽을 좀 더 낮추기로 했다. 시총·자기자본 요건도 6000억원·2000억원에서 5000억원·1500억원으로 완화한다. 이에 맞춰 거래소는 1분기 내로 상장규정 개정을 완료해 적자기업도 시총 1조원 넘으면 코스피 입성을 받아들일 예정이다. 카카오페이로선 선택지가 넓어진 셈이다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >

관련기사

best clicks

최신뉴스 in 전체기사

-

- KGC인삼공사, 혈당 케어 브랜드 ‘GLPro’ 확장

- [i-point]원영식 오션인더블유 회장, 산불 피해 장애인·주민 후원

- [thebell note]WM의 IB화

- [연기금투자풀 지각변동]ETF 포트폴리오 추가…삼성·미래에셋운용의 '고민'

- [Product Tracker]IMM로즈골드5호 GP커밋, 유동화 펀드 구조는

- 전진건설로봇 기초자산 EB…운용사 우려에도 700억 매듭

- 엘엑스운용 'NPL펀드' 론칭…패밀리오피스 자금 확보

- [스튜어드십코드 모니터]마이다스에셋운용, 적극적 행사기조 '현재진행형'

- ACE 미국500타겟커버드콜, 월배당 매력 '눈길'

- [연기금투자풀 지각변동]하위운용사도 눈치싸움…"증권사 무방 vs 기존 선호"