[빅딜 그 이후]역할 커진 팬오션 '곡물사업', 수익성은 장기 과제⑤1%→15% 확대된 매출 비중, 글로벌 시장 안착·그룹 시너지 '본격화'

홍다원 기자공개 2025-02-11 08:13:30

[편집자주]

인수합병(M&A), 기업공개(IPO) 등 '빅딜(Big Deal)'은 기업의 운명을 가른다. 단 한 건의 재무적 이벤트라도 규모가 크다면 그 영향은 기업을 넘어 그룹 전체로 영향을 미친다. 그 영향은 긍정적일수도, 부정적일수도 있다. THE CFO는 기업과 그룹의 방향성을 바꾼 빅딜을 분석한다. 빅딜 이후 기업은 재무적으로 어떻게 변모했으며, 나아가 딜을 이끈 최고재무책임자(CFO) 및 재무 인력들의 행보를 살펴본다.

이 기사는 2025년 02월 05일 11시18분 THE CFO에 표출된 기사입니다

팬오션이 한국의 '카길(Cargill)'로 거듭나기 위해 고군분투하고 있다. 하림그룹의 팬오션 인수 목적 역시 글로벌 곡물사업을 위해서였다. 곡물사업은 그간 적자를 기록하고 있지만 비(非) 벌크 사업과 어깨를 나란히 하면서 매출 비중이 확대됐다. 지난해 곡물 물동량이 처음으로 100만톤을 돌파하기도 했다. 팬오션은 장기적인 관점에서 수익을 올릴 수 있도록 고가 곡물 판매를 늘려나갈 계획이다.◇'부업'이었던 곡물사업, 진출 5년 만 흑자전환

팬오션은 2015년 하림그룹에 편입된 후 곡물사업을 처음 시작했다. 이미 축산·사료·곡물 등 계열사를 다수 거느린 하림그룹의 사업 노하우와 팬오션이 해운업을 통해 확보한 글로벌 네트워크를 활용하기로 했다. 특히 국내 곡물 자급률이 낮기 때문에 경쟁력을 위해 수송뿐만 아니라 곡물을 사와서 팔아야 한다고 판단했다.

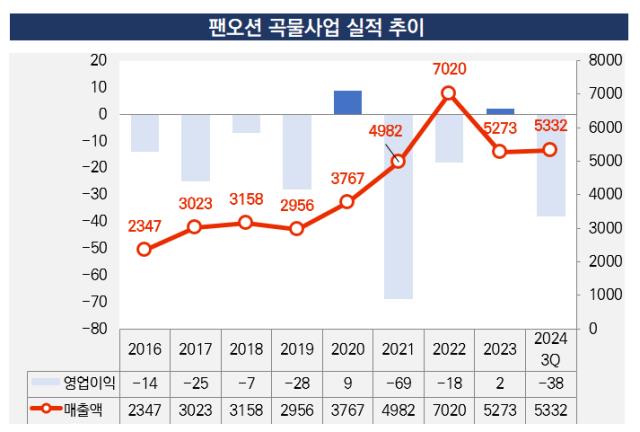

시너지 효과를 노렸지만 사업 진출 초기에는 적자를 벗어나지 못했다. 곡물사업은 2016년 14억원, 2017년 25억원, 2018년 7억원, 2019년 28억원 등 5년 연속 영업손실을 기록했다. 신규 매출처를 확보해 외형은 성장했으나 해운업에서 번 돈으로 곡물사업 적자를 메웠다.

이때까지만 해도 팬오션에게 곡물사업은 부업 정도의 역할을 했다. 2015년 기준 팬오션 매출의 97%가 해운으로부터 나왔다. 그러나 꾸준히 곡물 사업 확대에 힘을 싣고 있다.

1%에 그쳤던 곡물사업 매출 비중은 12%로 확대됐고 2024년 3분기 말 기준으로는 15%를 기록하고 있다. 주력인 벌크 사업을 제외한 비벌크사업 매출 비중이 17%인 점을 감안하면 곡물사업의 역할이 커진 셈이다.

팬오션이 곡물 사업에서 흑자를 낸 건 2020년부터다. 미국 법인(Pan Ocean America Inc.)을 활용해 미국 곡물터미널 EGT의 지분 36%를 인수한 것이 신호탄이 됐다. EGT는 옥수수와 대두, 소맥 등 연간 900만톤의 곡물을 처리할 수 있는 시설이다.

이를 활용해 곡물 트레이딩 역할을 강화했고 글로벌 인지도를 넓혀 나갔다. 하림그룹이 보유한 곡물을 시작으로 국내부터 동북아시아, 해외 시장으로 진출하기 위한 발판을 마련했다. 서서히 시장에 안착한 곡물사업은 5년 만인 2022년 9억원의 영업이익을 기록했다.

◇물동량 100만톤 돌파했지만 아쉬운 '수익성'

수익성 확대는 여전히 과제다. 곡물사업으로 포트폴리오를 넓히는 데에는 성공했지만 안정적으로 수익을 창출하고 있는 것은 아니다. 2020년 흑자전환 이후 다시 영업손실을 기록하고 있다. 2024년 3분기 말 기준 38억원의 영업손실을 기록했다.

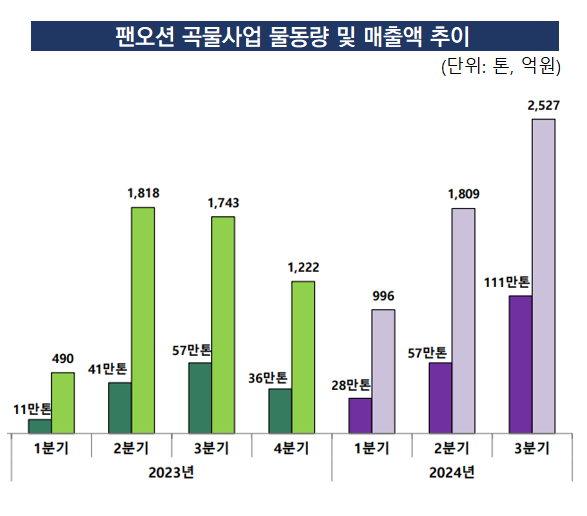

긍정적인 것은 꾸준히 곡물사업 물동량이 증가하고 있다는 점이다. 2019년 107만톤에 그쳤던 곡물사업 물동량은 2022년 164만톤으로 성장했다. 같은 기간 매출액은 2956억원에서 7020억원으로 두 배 이상 늘어났다.

특히 2024년 3분기 기준으로는 물동량 111만톤을 기록했다. 팬오션이 곡물사업에 진출한 이래로 물동량이 100만톤을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 이에 발맞춰 취급하는 곡물 품목을 늘리고 고가의 곡물을 판매하면서 수익을 극대화해 나가겠다는 계획이다.

해운업계 관계자는 "곡물사업은 어떻게 보면 해운업보다 날씨, 작황, 지정학적 리스크 등 고려해야 할 변수가 훨씬 많다"며 "그럼에도 곡물사업을 이어갈 수밖에 없는 이유는 지금부터 경쟁력을 키우고 향후 곡물값 급등 등 미래를 대비했을 때의 경쟁력이 크기 때문"이라고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >

관련기사

best clicks

최신뉴스 in 인더스트리

-

- [더즌 road to IPO]이중화 기술 독보적, 쿠콘·웹케시보다 높은 몸값 '자신'

- [두산스코다파워 체코 IPO]상장 후 중간지주사 청산, 지배구조 '단순화'

- [타이어업계 고환율 수혜 점검]넥센타이어, 환율 수혜 불구 '실적 후퇴'…순차입금↑

- [i-point]배터리솔루션즈, 인선모터스와 '전기차 배터리 재활용' MOU

- [i-point]크레버스, 기말배당 기준일 4월 1일 확정

- [게임사 기초체력 분석]스마일게이트, 압도적 수익성 비결 '중국 로열티'

- [KT AICT 파트너]'AI 중심 파트너십' 선언, 유망기업 키워 '과실' 얻는다

- [Red & Blue]'아디다스' 성장세 탄 화승엔터프라이즈, 수혜 집중

- [Red & Blue]'자금 확충' 와이씨켐, 유리기판 핵심소재 양산 확정

- 최재원 SK수석부회장, SKT 미등기 임원 맡았다

홍다원 기자의 다른 기사 보기

-

- [빅딜 그 이후]팬오션, HMM 인수 무산으로 사라진 재무부담

- [빅딜 그 이후]역할 커진 팬오션 '곡물사업', 수익성은 장기 과제

- [빅딜 그 이후]하림지주·팬오션, 재무안정성 유지하는 키맨은

- [빅딜 그 이후]하림지주 자금줄 팬오션, 주식담보 '부메랑' 되나

- [빅딜 그 이후]'법정관리 탈출' 팬오션, 재무 체력 갖춘 비결은

- [빅딜 그 이후]팬오션, 하림그룹 편입 6년 만에 '배당 결실'

- [2025년 10대 그룹 재무 점검]'효자' HD현대일렉트릭, '수익→재투자' 선순환 구축

- [2025년 10대 그룹 재무 점검]'유가 변동성' HD현대오일뱅크, 차입 장기화로 대응

- [2025년 10대 그룹 재무 점검]여유현금 쌓는 HD한국조선해양, 투자 여력 '충분'

- 보따리상 없는 면세점