호반산업, 대한전선 인수주체 나선 까닭은 초고압케이블 업력 발판, 해외토목 플랜트 시너지 기대...차남 김민성 상무 최대주주

신민규 기자공개 2021-03-31 10:12:11

이 기사는 2021년 03월 29일 17시28분 thebell에 표출된 기사입니다

호반그룹이 대한전선 인수자로 호반건설이 아닌 호반산업을 내세웠다. 시장에선 대한전선의 높은 해외실적이 구미를 당겼을 것으로 내다봤다. 그룹내 해외비중이 일천한 특성상 대한전선을 교두보 삼아 해외 토목플랜트 시장을 공략할 것이라는 기대감이 높은 편이다.호반산업은 IMM PE가 니케를 통해 보유한 대한전선 지분(3억4258만9205주) 40%를 5월말까지 2518억원에 취득할 예정이다. 내달 하나은행 등 채권단이 보유한 지분 14.03%에 대해 매각 의사를 타진할 계획이다.

인수 대상자로 그룹내 토목사업을 중심으로 하는 호반산업을 내세운 건 의미가 있다. 호반산업은 김상열 회장의 차남인 김민성 상무가 최대주주로 지분 41.99%를 보유했다. 2016년 국내 토목강점이 있는 울트라건설을 한차례 인수한 데 이어 4년여만에 전선업체 인수에 나선 것이다.

호반산업은 토목수주를 꾸준하게 늘려오긴 했지만 비중은 미미한 편이었다. 건축부문이 조단위 시평액을 구축하고 있는 반면 토목분야는 수천억원대에 그쳤다. 그룹 전체적으로 봐도 토목비중은 적은 편이었다.

전체적인 수주물량도 적은 편이지만 해외비중이 전무하다는게 오랜 약점으로 지적됐다. 대형 건설사에 걸맞지 않게 포트폴리오가 국내 건축에만 쏠려 있었던 셈이다.

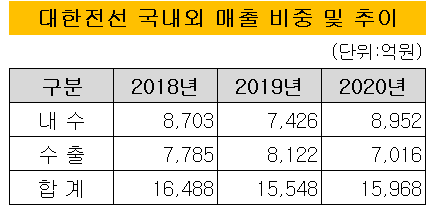

대한전선의 실적은 이와 대조적이다. 국내외 매출 비중이 상당히 고른 편이다. 지난해 매출 1조6000억원 가운데 국내에서 8900억원의 실적을 올렸고 수출을 통해 7000억원대 외형을 쌓았다. 해외 매출 비중이 40%를 상회한다.

시장에선 대한전선이 초고압케이블 시장에서 글로벌 지위를 보유하고 있는 점을 활용해 호반그룹이 숙원사업이었던 해외시장 문을 두드릴 가능성을 높게 점치고 있다.

대한전선은 500kV급 이상 전력 케이블 시스템 설계제조 기술이 국가 핵심기술로 지정돼 있다. 미주지역을 비롯해 유럽에서도 대형 프로젝트 수주를 이어가고 있다. 호반산업 입장에선 대한전선이 수년간 쌓아온 해외 매출처를 공략해 해외수주를 이어갈 여지가 높은 셈이다.

대한전선은 신성장동력인 해저 전력케이블 기술도 보유하고 있다. 해외 토목플랜트 수주를 따낼 경우 대한전선의 기술을 활용할 여지가 있다. 전선업계에서 해저 케이블이 상용 단계에 있는 곳은 LS전선과 프랑스 넥상스 정도로 파악된다.

실제 토목수주를 따내려면 상당한 경쟁력을 갖춰야 하는데 울트라건설 인수를 통해 업력을 쌓은 만큼 해외시장 노크에 무리가 없다는 시각도 있다.

그룹내 주택사업에서 케이블을 활용할 여지는 크게 높지 않은 것으로 파악된다. 아파트 단지가 들어선다고 해도 전주 케이블은 한국전력에서 발주하는 것이기 때문에 건설사가 개입할 여지가 적다. 중소규모 사업에 한해서 건설사가 직접 할 수 있는 정도로 알려졌다.

시너지를 키우려면 도로나 철도 등 간선 케이블 영역으로 진출해야 하는데 각각 발주주체가 있어 건설사와 함께 진출하기 애매한 면이 있다. 토목수주를 따낸다고 해서 전기공사 수주가 뒤따르는게 아닌 셈이다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >

best clicks

최신뉴스 in 전체기사

-

- [i-point]탑런에이피솔루션, LG디스플레이 장비 공급 업체 등록

- [트럼프 제재 나비효과 '레드테크']한국 울리는 적색경보, 차이나리스크 확산

- [i-point]티사이언티픽, 파트너스 데이 성료…"사업 확장 속도"

- [i-point]빛과전자, 국제 전시회 참여 "미국 시장 확대"

- [탈한한령 훈풍 부는 콘텐츠기업들]잠잠한 듯했는데…JYP엔터의 중국 굴기 '반격 노린다'

- [LGU+를 움직이는 사람들]권준혁 NW부문장, 효율화 vs 통신품질 '균형' 숙제

- [저축은행경영분석]PF 늘린 한투저축, 순익 2위 등극…사후관리 '자신감'

- [저축은행경영분석]'PF 후폭풍' OK저축, 대손상각 규모만 3637억

- [여전사경영분석]IBK캐피탈, 지분법 손실에 순익 '뒷걸음'…올해 GP 역량 강화

- 우리은행, 폴란드에 주목하는 이유