[은행권 신경쟁 체제]기업은행, 코로나19 특수로 마련한 대형은행 발판⑧코로나 기간, 중소기업 대출자산 급성장…기준금리 인상 맞물려 이자수익 역대 최대

고설봉 기자공개 2024-04-29 13:05:06

[편집자주]

은행권 신경쟁 체제가 도래했다. 금융지주 지배구조 개편과 상생금융, ELS 사태 등 여러 이슈를 겪으면서 영업환경에 급격한 변화가 생겼다. 이 과정에서 은행간 이슈 대응 전략에도 미묘한 차이가 발생했다. 위기를 기회로 성장세에 올라탄 은행이 있는 반면 수세적으로 시장을 관망하면서 성장성이 저하된 곳도 있다. 그 결과 은행간 순위 경쟁의 판도도 미세하게 바뀌고 있다. 올해 은행권 경쟁은 또 다른 전기를 맞았다. 새로운 경쟁체제가 마련된 은행권의 현황을 짚어본다.

이 기사는 2024년 04월 24일 16시17분 thebell에 표출된 기사입니다

IBK기업은행의 성장세가 거침없다. 코로나19 기간 핵심 영업기반인 중소중견기업들 대상 대출자산을 늘리며 몸집을 불린 것이 주효했다. 외형이 성장하면서 순차적으로 이자이익 규모도 커지는 등 성장동력이 마련됐다.특히 코로나19 종료와 맞물린 고금리 기조는 기업은행에 날개를 달아줬다. 대출자산이 불어난 상황에서 이자율이 높아지면서 이자수익 증가세가 가팔라졌다. 더불어 중소기업금융법에 따라 보호를 받는 특수성 때문에 조달측면에서 저원가수신이 가능했던만큼 수익성 극대화가 이뤄졌다.

◇'코로나19 순풍' 유동성 확보 나선 중소기업 상대 외형성장

기업은행은 지난해 2조4115억원의 순이익을 기록하며 시중은행인 우리은행(2조2771억원)을 넘어서는 저력을 과시했다. 꾸준한 대출자산 증대와 더불어 기준금리 인상에 따른 마진(NIM) 개선으로 수익성이 크게 상승했다.

최근 기업은행의 순이익 추이를 살펴보면 지속적으로 상승세를 보이고 있다. 2019년 1조3928억원이던 순이익은 2020년부터 1조2632억원으로 소폭 주춤했다. 당시까지만 해도 기업은행의 순이익은 농협은행에 뒤쳐졌었다. 대형 시중은행과의 경쟁도 사실상 불가했다.

그러나 2021년부터 기업은행은 본격적으로 코로나19 특수를 누리면서 성장했다. 기업들의 유동성 확보 경쟁이 치열해지면서 대출수요가 폭발했다. 저금리와 코로나19 지원책 등에 힘입어 기업은행은 주력인 중소·중견기업 및 소상공인 대상 기업금융을 활성화했다.

실제 이 시기 기업은행의 실질총자산(평잔)은 꾸준히 큰폭 상승했다. 2019년 281조241억원 수준이던 실질총자산은 2020년 313조5708억원으로 불었다. 이후 꾸준히 매년 규모가 커졌고 2023년에는 최초로 400조원을 돌파해 401조8308억원으로 집계됐다.

지난해 기준 기업은행은 체급 면에서 다른 특수은행들과 격차를 한층 벌렸다. 2019년 기준 기업은행의 실질총자산은 농협은행(300조8712억원) 보다 6.6% 가량 적었다. 그러나 2023년 기준 1.0% 가량 더 많다.

또 대형 시중은행들과 비교해도 기업은행의 실질총자산 규모는 작지 않다. 지난해 실질총자산이 400조원을 넘어선 국내 은행은 4대 시중은행과 기업은행 등 총 5곳에 불과했다. 시중은행 가운데 가장 총자산이 적은 곳은 우리은행이었다. 기업은행과 우리은행간 격차는 2019년 46조5039억원이었지만 지난해 19조4563억원으로 크게 좁혀졌다.

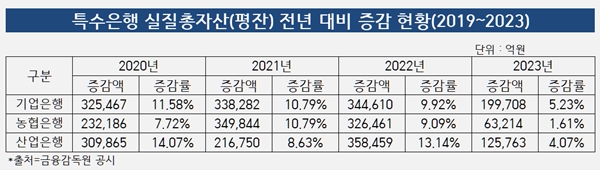

실질총자산의 성장 속도에서도 기업은행의 기세가 한층 더 가파르다. 2019년 대비 2020년 총자산 성장률은 기업은행이 11.58%를 기록했다. 이후 2021년 10.79%, 2022년 9.92% 등 코로나19 기간 집중적으로 자산을 늘렸다.

중소중견기업들의 자본시장 등에 대한 진출 장벽이 높아진 가운데 기업은행은 시장을 파고들었다. 유동성 확보에 사활을 걸었던 기업들에게 기업은행은 적극적인 정책자금 지원 등을 통해 대출자산을 불려나갔다.

이후 코로나19가 종식되는 시기와 맞물려 기준금리가 급격히 상승하면서 기업은행의 수익성은 크게 개선됐다. 기업은행에 대한 기업들의 의존도가 높아진 가운데 NIM이 상승하면서 기업은행의 이자수익이 커졌다.

기업은행의 수입이자는 2019년 7조1438억원에서 2023년 13조3975억원으로 두배 가까이 성장했다. 같은 기간 기업은행보다 더 큰 폭의 수입이자 성장세를 보인 대형 시중은행및 특수은행은 하나은행(96.44%)과 산업은행(100.91%)이 유일했다.

◇법으로 보호받는 중금채…기준금리 인상에도 업권 내 최고수준 조달력

기업은행이 코로나19를 발판으로 기업금융에서 승부수를 띄울 수 있었던 배경은 조달력에서도 찾을 수 있다. 국책은행으로 중소기업 지원을 목적으로 설립된 기업은행은 조달 경쟁력 면에서 대형 시중은행과 다른 특수은행 대비 우위를 점하고 있다.

특히 기업은행은 예대마진에 대한 수익 의존도가 낮다. 예금을 통해 자금을 조달하고 이를 다시 대출해 수익을 내는 경쟁사의 영업구조보다 한층 더 수월하게 수익을 낼 수 있다. 정부가 보증하는 중소기업금융채권(중금채)을 발행해 자금을 모으기 때문이다.

중금채는 중소기업금융법에 따라 발행이 허가된다. 그만큼 경쟁사들이 진입할 수 없는 영역에서 기업은행이 보다 수월하게 자금을 끌어모을 수 있다는 얘기다. 조달 원가도 시중은행 대비 저렴한 만큼 대출 경쟁력을 높이는 핵심 요소다.

이러한 조달의 특수성에 힘입어 기업은행은 수익성을 높일 수 있었다. 기업은행의 수입이자 대비 지급이자 비율은 국내 은행 가운데 최저 수준이다. 그만큼 마진율이 높다. 특히 기준금리 상승으로 대출이자율이 큰폭으로 상승한 가운데 중금채 금리 상승세는 상대적으로 더뎠던만큼 마진율이 한층 개선됐다.

2019년 기업은행이 지급이자로 지출한 비용은 8234억원을 기록했다. 이는 수입이자 대비 11.53%에 불과한 수치다. 이 비율은 2020년 11.2%, 2021년 10.33%, 2022년 11.30%, 2023년 14.20% 등 꾸준히 낮은 수준을 유지했다.

같은 기간 경쟁사인 농협은행의 수입이자 대비 지급이자 비율은 2019년 43.15%, 2020년 35.14%, 2021년 29.82%, 2022년 40.44%, 2023년 53.81% 등 항상 30% 포인트 이상 차이가 났다.

지난해 기업은행이 순이익 면에서 한발 앞서나간 우리은행의 경우 지급이자비율은 2019년 46.92%에서 2023년 59.49%로 크게 상승했다. 조달 경쟁력 측면에서 크게 앞서있는 기업은행이 순이익 격차도 한층 크게 벌려낸 것으로 평가된다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >

관련기사

best clicks

최신뉴스 in 전체기사

-

- 알테오젠 자회사, '개발·유통' 일원화…2인 대표 체제

- [상호관세 후폭풍]포스코·현대제철, 美 중복관세 피했지만…가격전쟁 '본격화'

- [상호관세 후폭풍]핵심산업 리스크 '현실화'...제외품목도 '폭풍전야'

- [상호관세 후폭풍]멕시코 제외, 한숨돌린 자동차 부품사…투자 '예정대로'

- [상호관세 후폭풍]미국산 원유·LNG 수입 확대 '협상 카드'로 주목

- [상호관세 후폭풍]조선업, 미국 제조공백에 '전략적 가치' 부상

- [상호관세 후폭풍]생산량 34% 미국 수출, 타깃 1순위 자동차

- [상호관세 후폭풍]캐즘 장기화 부담이지만…K배터리 현지생산 '가시화'

- [2025 서울모빌리티쇼]무뇨스 현대차 사장 "美 관세에도 가격인상 계획없어"

- [2025 서울모빌리티쇼]HD현대사이트솔루션 대표 "북미 매출목표 유지한다"

고설봉 기자의 다른 기사 보기

-

- [상호관세 후폭풍]핵심산업 리스크 '현실화'...제외품목도 '폭풍전야'

- [상호관세 후폭풍]생산량 34% 미국 수출, 타깃 1순위 자동차

- [thebell desk]한화그룹이 잃어가는 것

- [한화그룹 승계 로드맵 점검]'첫 관문' 넘었다…두번째 과제 '계열분리'

- [현대차 대미투자 31조]미국발 리스크 해소한 기아, 남은 숙제 '멕시코공장'

- 폴라리스쉬핑, 메리츠 차입금 조기상환...이자 300억 절감

- [현대차 대미투자 31조]현대차, 울산공장 생산·수출 '재조정' 불가피

- [한화그룹 승계 로드맵 점검]승계비율 ‘1대 0.5대 0.5’ 분쟁 막을 '안전장치'

- [현대차 대미투자 31조]‘무관세·친환경차’ 미국 시장 '톱3' 노린다

- [현대차 대미투자 31조]메타플랜트 준공 '관세전쟁' 승기 굳혔다