폭스바겐 계열 스카니아파이낸스, 속속 자본회수 [자동차금융 해부]2년간 270억 배당 '투입자본' 회수…올해 중간배당 가능성도

안경주 기자공개 2016-05-10 10:41:11

이 기사는 2016년 05월 09일 11시07분 thebell에 표출된 기사입니다

스카니아파이낸스코리아(이하 스카니아파이낸스)는 스웨덴 법인인 스카니아 CV AB(Scania CV Aktiebolag, 이하 스카니아)가 지분 100%를 소유하고 있는 스카니아코리아서울의 전속 캐피탈사다. 폭스바겐그룹 산하 대표 상용차 브랜드인 스카니아제품(트럭)을 구매하는 고객에게 국내에서 할부·리스 금융상품을 판매한다.스카니아파이낸스는 지금껏 무배당 정책을 고수했으나 2014년과 2015년 두 차례에 걸쳐 중간배당을 실시해 배당정책의 변화가 감지된다. 특히 한국진출 15년여 만에 투입자본(200억 원)을 모두 회수한 것으로 나타났다.

9일 스카니아파이낸스의 2015년 감사보고서에 따르면 스카니아파이낸스는 지난해 150억 원의 중간배당을 실시했다. 27억 원의 당기순이익을 시현했다는 점을 감안하면, 이번 배당성향은 556%에 달한다. 배당금 전액은 100% 지분을 가진 스카니아가 받는다.

스카니아파이낸스는 지난 2014년에도 120억 원의 중간배당(배당성향 480%)을 실시했다. 결국 스카니아는 스카니아파이낸스 설립을 위해 투입한 자본 200억 원을 두 번의 배당을 통해 전액 회수할 수 있게 됐다.

|

스카니아파이낸스는 2002년 1월 설립됐다. 스카니아제품을 수입·판매하는 스카니아코리아(현 스카니아코리아서울)의 캡티브(Captive)사 역할을 하기 위해서다. 스웨덴 발렌베리 가문의 지주회사인 인베스터사((Investor AB)가 스카니아를 통해 스카니아파이낸스를 지배하는 구조였으나 2008년 폭스바겐AG가 스카니아를 인수하면서 지배구조가 바뀌었다. 현재 스카니아파이낸스의 최상위 지배회사는 폭스바겐AG다.

스카니아파이낸스는 글로벌 금융위기 때인 2008년을 제외하고 법인설립 이후 매년 수십억 원의 순이익을 냈다. 10년 이상 이익이 고스란히 쌓이면서 스카니아파이낸스의 이익잉여금은 2013년 말 기준 약 300억 원에 달했다. 그러나 두 차례의 중간배당으로 국내에서 벌어놓은 자금 대부분을 해외로 송금하게 됐다.

스카니아파이낸스의 배당은 폭스바겐그룹의 배당 전략과 맞물려 있다는 분석이다. 예컨대 아우디폭스바겐코리아는 올해 당기순이익(321억 원)의 49.8%인 160억 원을 배당했다. 경영악화가 우려되는 상황에서도 법인 설립 이후 처음으로 배당을 단행한 것이다. 일각에선 배출가스 조작 파문으로 폭스바겐그룹이 현금 확보에 나선 것으로 보고 있다.

여기에 올해도 중간배당을 실시할 수 있다는 관측이 나온다. 금융감독원 기준 스카니아파이낸스의 레버리지비율은 4.1배다. 지난해 말 기준 이익잉여금 80억 원을 모두 중간배당을 하더라도 스카니아파이낸스의 레버리지비율은 5.7배에 그친다. 배당여력이 충분하다는 점에서 언제든지 최대주주인 스카니아를 통해 폭스바겐그룹이 자금을 회수할 수 있다는 게 업계의 설명이다.

|

문제는 스카니아파이낸스의 자산과 순이익이 감소하는 등 경영실적이 개선되지 못하고 있다는 점이다.

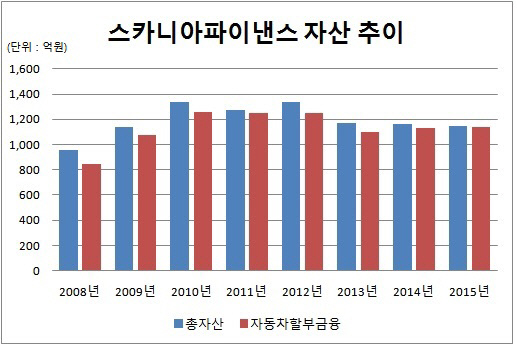

스카니아파이낸스의 총자산은 지난 2004년 2000억 원을 넘기도 했지만 매년 감소했다. 2008년 950억 원대까지 줄었던 스카니아파이낸스의 자산은 2010년 1340억 원까지 다시 늘었다. 그러나 이후 자동차할부금융자산이 줄어들면서 자산 역시 축소됐다.

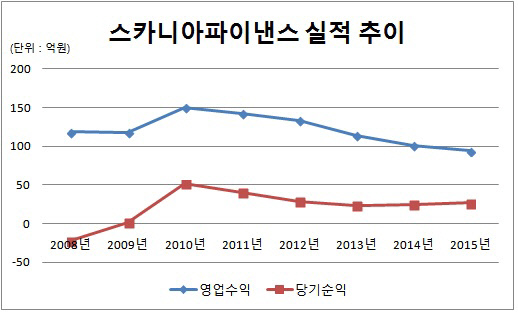

자동차할부금융자산 감소는 사실상 영업 축소에 따른 것으로 풀이된다. 이는 스카니아파이낸스의 영업수익(매출)에도 영향을 미쳤다. 2010년 150억 원의 영업수익을 냈던 스카니아파이낸스는 2011년 142억 원, 2012년 134억 원, 2013년 114억 원, 2014년 101억 원으로 감소했다. 특히 지난해 94억 원을 기록해 법인설립 후 처음으로 100억 원 이하로 줄었다.

업계 관계자는 "자산 축소로 실적까지 악화되고 있는 상황에서 이익잉여금을 배당으로 빼가면 향후 경기 악화시 경영에 대한 부담이 더욱 커질 수밖에 없다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >

관련기사

best clicks

최신뉴스 in 전체기사

-

- [상장 리츠 리포트]롯데리츠, 주당 배당금 증가세 속 112원 책정

- [전문건설업 경쟁력 분석]특수건설, 사업 다각화 성과 수익성 개선 효과로

- [건설리포트]부영주택, 저조한 분양 탓 수익성 회복 고전

- [부동산자문사 리포트]'토종 자문사' 교보리얼코, 전년비 영업익 30% 증가

- [건설부동산 테크기업 톺아보기]레디포스트 '총회원스탑', 국내 첫 온라인 총회 플랫폼

- [PF Radar]BS한양, 광양 발전소 개발 막바지 자금 조달

- [건설리포트]이랜드건설, 외형성장 주춤…임대주택 확대 '지속'

- [건설사 미수금 모니터]한화 건설부문, 장기 지연 사업장 공사비 회수 '과제'

- [조단위 PF 개발사업 돋보기]이지스운용, 힐튼호텔 개발 4.5조 조달 해법은

- [thebell note]모듈러 주택, 진가를 발휘할 때