[인터배터리 유럽 2024]中 점령한 ESS 시장 노리는 삼성SDI, 사업 확장 '다각적 검토'"LFP 배터리로 격차 좁힐 것…SBB 1.5 좋은 반응"

뮌헨(독일)=김위수 기자공개 2024-06-20 10:39:23

이 기사는 2024년 06월 20일 09:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

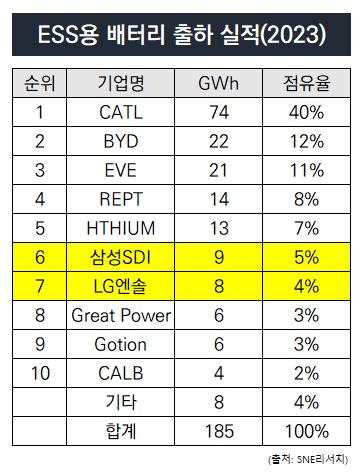

우리나라 기업들은 전기차 배터리 사업의 수요 위축을 극복하기 위한 대안으로 에너지저장장치(ESS) 배터리 시장을 눈여겨 보고 있다. ESS 시장은 중국 기업들의 강세가 뚜렷하다. 가격이 저렴하고 상대적으로 안전하다고 평가되는 리튬·인산·철(LFP) 배터리를 앞세운 중국 기업들은 지난해 글로벌 ESS 시장에서 86%의 점유율을 차지했다. 국내 기업들의 ESS 배터리 시장 점유율은 10% 아래다.

LG에너지솔루션이 ESS 배터리 생산에 대한 투자를 늘리기로 한 가운데 삼성SDI도 ESS 사업 확장을 위한 방안을 다각도로 검토하겠다는 입장이다. ESS용 배터리 셀·모듈 및 랙이 설치된 삼성배터리박스(SBB)를 내세워 프리미엄 시장을 공략하는 한편 ESS용 LFP 배터리도 라인업에 추가한다. 생산거점 신설, 투자 확대 등에 대한 가능성을 열어둔 상태다.

◇"점유율 부진 이유는 가격, LFP 배터리로 승부수"

19일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 '인터배터리 유럽 2024'에서 만난 삼성SDI 고위 임원은 국내 ESS 사업이 중국 기업에 비해 부진한 원인으로 가격 경쟁력을 지목했다. 익명을 요청한 이 임원은 "결국은 가격의 문제"라며 "LFP 가격이 워낙 낮다 보니 고객사들이 저렴한 배터리를 많이 썼다"고 설명했다.

그간 국내 기업들은 ESS용으로 니켈·코발트·망간(NCM) 등 삼원계 배터리를 사용했다. 이런 삼원계 배터리와 LFP 배터리의 가격 차이는 약 30% 안팎으로 추정된다. ESS는 한자리에 고정돼 부피와 무게가 중요하지 않다. 같은 무게의 LFP보다 더 많은 에너지를 저장할 수 있다는 삼원계 배터리의 장점이 크게 부각되지 않는다. 또 LFP가 삼원계 배터리에 비해 상대적으로 화재 위험이 적다는 점 역시 ESS용 배터리로 활용하기에 적합하다.

이같은 배경에서 삼원계 배터리를 주력 제품으로 삼는 국내 기업들의 ESS 시장에서의 입지는 급격히 좁아졌다. 5년 전만 해도 국내 기업들의 ESS 배터리 시장 점유율은 60%에 달했는데, 현재는 점유율이 10%도 되지 않는 실정이다.

LG에너지솔루션을 필두로 국내 기업들도 ESS용 LFP 배터리 생산에 속도를 붙이고 있다. LG에너지솔루션은 이미 지난해 12월 ESS용 LFP 배터리의 양산을 시작했다. 삼성SDI는 2026년 ESS용 LFP 배터리를 생산하겠다는 계획이다.

LFP 배터리를 통해 ESS 시장에서 중국 기업들과의 시장 격차를 줄이겠다는 방침이다. 또 ESS용 LFP 배터리 생산설비에 대한 투자를 확대하는 계획 등도 향후 준비할 것이라는 설명이다.

◇"퀄리티 앞세운 SBB, 비교적 좋은 반응"

LFP 배터리 생산을 시작하기 전에는 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 배터리가 탑재된 삼성배터리박스(SBB)를 앞세워 프리미엄 시장 선점에 나선다. 이번 인터배터리 유럽 2024에서는 기존 SBB보다 에너지밀도 등이 대폭 개선된 SBB 1.5를 선보였다.

우선적으로는 SBB를 통해 프리미엄 ESS에 대한 수요에 대응하고 향후 LFP를 통해 '투트랙'으로 ESS 시장에 대응한다는 계획이다. 지난해 12월 삼성SDI는 ESS 사업 전담 조직인 'ESS비즈니스팀'을 신설했다. 삼성SDI의 대표이사인 최윤호 사장 역시 ESS 사업을 확대하는 의지를 드러낸 바 있다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >

best clicks

최신뉴스 in 인더스트리

-

- 케어랩스 '바비톡', 2024년 캠페인 론칭

- 인텔리안테크, 하반기 지상용 안테나 매출 증대 '순항'

- SK 미래 결정짓는 이틀...그룹 수뇌부의 선택은

- KPS, 자회사 배터리솔루션즈 '1500억 밸류' 인정

- 에스트래픽, 미국 지하철 신형 자동 개집표기 추가 수주

- 시밀러 줄줄이 허가 앞둔 삼성바이오에피스, 주요임원 퇴사

- [삼성·LG의 현대차 쟁탈전]독일·중국·미국 모터쇼서 경쟁 '동맹관계 잡기'

- 신규 고객사 쥔 인텍플러스, '반등 모멘텀' 확보

- 대웅제약 '엔블로' 매출 확장 묘수, '신장' 적응증 확대

- 불안한 OTC 의존전략, 믿을건 '글로벌' 외부역량 확보 총력

뮌헨(독일)=김위수 기자의 다른 기사 보기

-

- [인터배터리 유럽 2024]차문환 한화큐셀 독일 법인장 "한국 배터리 아직 비싸다"

- [인터배터리 유럽 2024]금양의 '이차전지 야심'은 이뤄질까

- [인터배터리 유럽 2024]중국 기업 잔치된 최대 에너지 전시회, 쉽지 않은 한국 기업들

- [인터배터리 유럽 2024]김연섭 롯데EM 대표 "북미 공장 후보지 2곳으로 압축"

- [인터배터리 유럽 2024]이훈기 롯데케미칼 사장 "롯데EM 인수 성공적"

- [인터배터리 유럽 2024]'롯데 오너가' 신유열 전무 방문, 이차전지 '현장 경영'

- [인터배터리 유럽 2024]에코프로비엠, 자동차 업체와 나트륨이온배터리 개발 논의

- [인터배터리 유럽 2024]中 점령한 ESS 시장 노리는 삼성SDI, 사업 확장 '다각적 검토'

- [인터배터리 유럽 2024]LG엔솔, 2026년엔 ESS 배터리 생산능력 53GWh↑

- [인터배터리 유럽 2024]LG엔솔, LFP 배터리로 유럽 ESS 시장 공략