[트럼프발 생크션, 제약바이오 위기와 기회]'시밀러·제네릭' 우호정책에 찬물 끼얹은 '관세'①철강 관세 후 "의약품도 검토"…복제약 시장 형성돼도 관세 부과되면 '난관'

이기욱 기자공개 2025-02-13 08:19:29

[편집자주]

국내 제약바이오는 협소한 한국을 넘어 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받기 위해 미국을 겨냥할 수밖에 없다. 불모지와도 같은 환경에서 조금씩 위상을 높이고 있는 상황에서 갑작스레 트럼프발 생크션을 맞닥뜨렸다. 자국 보호주의로 대변되는 트럼프 행정부 2기는 의약품 분야에도 예외없이 적용됐다. 위기는 또 다른 기회가 되기도 한다. 더벨은 미국발 의약품 생크션 현황을 살펴보고 국내 제약바이오에 미칠 영향을 들여다본다.

이 기사는 2025년 02월 11일 15시12분 thebell에 표출된 기사입니다

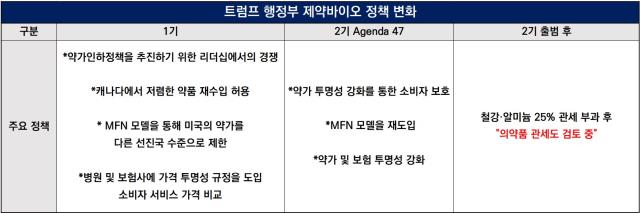

도널드 트럼프 대통령의 정책 기조는 '자국 보호주의'로 대변된다. 더이상 글로벌 패권국가로서의 격을 위해 감내하는 희생은 하지 않겠다는 의미다.의약품 시장에서의 자국 보호주의는 '약가인하' 정책으로 대변된다. 1기 트럼프 행정부 시절부터 유지된 기조다. 최혜국에서 책정된 최저 약가보다 높아지지 않도록 하는 행정명령에 트럼프는 서명한 바 있다.

약가 한계가 분명해지면 결국 '신약'과 '복제약'으로 시장이 양분되게 된다. 복제약 진입문턱이 낮아지고 경쟁이 촉진될 가능성에 무게가 실렸다. 신약 기술력이 아직은 부족한 K-제약바이오 입장에선 이를 호재로 받아들였다.

하지만 이러한 기대감에 찬물을 끼얹은 게 바로 '관세'다. 트럼프 보호 무역 정책의 예외분야로 점쳐졌던 제네릭과 바이오시밀러 부문에도 고강도 관세가 부과될 가능성이 공개됐다.

한국 제약바이오 기업들이 제네릭 및 바이오시밀러 시장에 진출하더라도 관세 문턱에서 난제를 맞닥뜨릴 수 있다는 얘기다. 국내 제약사 및 바이오시밀러, 그리고 CDMO(위탁개발생산) 기업까지 모두 미국 진출 전략을 다시 세워야 하는 상황에 놓였다.

◇WTO 의약품 협정 30년만에 무산 위기, 미국 제약업계 반발

미국 현지시간 이달 4일 트럼프 행정부는 미국으로 수입되는 모든 중국산 제품에 10%의 추가 관세를 부과한다고 발표했다. 멕시코와 캐나다산 제품에 대한 25%의 관세 부과는 30일간 유예됐다. 다음 목표는 유럽연합(EU)에 대한 관세 부과라고 밝혔다.

10일에는 철강·알루미늄 제품에 대한 25% 관세 부과를 공식 발표했다. 그리고 여기에 덧붙여 '의약품 관세 부과'를 고민한다는 점을 드러냈다. 트럼프 대통령은 이날 포고문에 서명하며 "자동차, 반도체, 의약품 관세도 검토 중"이라고 밝히면서다.

미국은 1994년 체결된 WTO 의약품 협정(WTO Pharmaceutical Agreement)에 따라 의약품 및 의약품 생산에 사용되는 물질에 대한 관세 및 기타 관세 부과를 없앴다. 그러나 약 30년만에 부활 가능성이 대두된 상황이다. 해당 협정에는 현재 EU를 포함한 일본, 캐나다, 마카오, 노르웨이, 스위스, 영국 등 대부분 의약품 선진국들이 참여하고 있다.

의약품에도 적용되는 강력한 보호무역 정책에 가장 먼저 반대 의사를 표명한 곳이 미국 제약사다. 로이터통신 등에 따르면 약 5000개의 미국 병원 및 의료 시스템을 대표하는 병원 로비 그룹 '미국병원협회(AHA)'는 최근 이에 항거하며 트럼프 대통령에게 서한을 보냈다.

AHA는 이번 관세정책이 미국 내 의약품 부족과 가격 상승을 초래할 것이라고 지적했다. 핵심 의약품을 만드는데 사용되는 원료의 30%가 중국에서 생산되고 일회용 안면 마스크의 3분의 1과 의료 분야에 사용되는 거의 모든 비닐장갑도 중국에서 생산된다고 설명했다.

제네릭 의약품 로비 단체인 '접근가능 의약품 협회(AAM)' 역시 저가 의약품 제조업체들이 직면한 이윤 마진 부족과 의약품 부족 등을 이유로 트럼프 행정부에 의약품 관세 면제를 요청하고 있다.

미국 무역데이터에 따르면 미국은 2023년에 해외에서 1760억달러, 한화 256조원 이상의 의약품을 수입한 것으로 나타났다. 이 중 약 60억달러에 가까운 금액이 중국에서 수입됐다.

◇MFN 재도입에서 노선 변경, 제네릭·바이오시밀러 수출도 차질

트럼프 행정부의 의약품 보호 무역은 기존 예상에서 벗어나는 정책이기 때문에 더 큰 충격으로 다가온다. 애초 트럼프 행정부는 '최혜국 대우(MFN)' 모델로 대표되는 약가 인하 정책을 도입할 것으로 기대됐다.

MFN은 트럼프 행정부 1기 당시에도 도입하려 했던 정책 중 하나다. 미국 약가를 다른 선진 국가 중 최저 약가 수준으로 제한하는 것이 주요 골자다. 트럼프 대통령은 세계 의약품 시장의 40%가량을 차지하고 있는 미국이 고소득 국가와 비교해 약가가 2.6배 수준으로 높다는 점을 강조했다.

1기 행정부에서는 캐나다에서 약품을 저렴하게 수입하는 정책을 통해 미국 내 약가를 낮추려고 했다. 하지만 제약업계와의 충돌로 인해 실질적인 효과를 거두지는 못했다.

트럼프 미국 대통령은 작년 선거 공약집 'Agenda 47' 내 약가 협상 강화 내용을 포함하며 'MFN' 모델 재도입에 대한 의지를 드러냈다. 제약사들이 미국에 공급하는 약가를 다른 공급국 중 가장 낮은 가격 이하로 제한하도록 행정명령을 통해 규제하고자 했다.

이러한 정책 방향은 국내 제약사들에는 호재로 받아들여졌다. 트럼프 행정부가 낮은 가격의 제네릭 의약품 사용을 촉진하는 만큼 한국 제약사들의 제품 수요가 최소한 현재 수준만큼은 유지될 가능성이 높기 때문이다.

바이오시밀러 역시 마찬가지다. 오리지널 의약품 대비 30%가량 저렴한 가격으로 시장에 공급할 수 있다는 것이 최대 장점인 시밀러는 트럼프 행정부의 약가 인하 기조에 부합하는 산업이다.

Agenda 47 내 세부 정책 방안은 나와 있지 않지만 트럼프 행정부 1기 당시와 마찬가지로 바이오시밀러 활성화 정책이 기대됐다. 2018년 트럼프 행정부는 '미국 환자 최우선(American Patients First)' 정책을 발표하며 후속 조치로 '바이오시밀러 정책(Biosimilars Action Plan, BAP)'을 내놨다.

BAP의 주요 전략은 바이오시밀러와 상호교환 가능한 제품을 개발하고 경쟁을 가속화하는 데 있다. 오리지날 의약품 보유 기업이 법정 소송 등을 통해 후속 제품 진입을 부당하게 지연시키려는 시도를 미국 식품의약국(FDA)이 규제하는 내용도 포함됐다.

하지만 트럼프 행정부가 돌연 제네릭을 포함한 모든 의약품에 대한 관세 강화로 변심하면서 상황은 정반대로 흘러가기 시작했다. 중국과 함께 국내 제약사들의 최대 수출 시장으로 자리하고 있는 미국 내 가격 경쟁력이 뒤쳐질 수밖에 없게 됐다.

한국보건산업진흥원 등에 따르면 2023년 기준 우리나라 보건산업 수출 비중은 중국이 17.47%로 1위를 차지하고 있으며 미국이 14.84%로 그 뒤를 잇고 있다. 미국 전체 수출액은 218억700만달러, 약 32조원으로 나타났다.

세부적으로는 화장품이 84억6300만달러로 가장 많은 금액을 기록했고 제약 수출이 75억5500만달러로 그 뒤를 이었다. 의료기기가 57억8900만달러로 3위를 기록했다.

주요국에 대한 의약품 관세 부과가 실제로 이뤄질 경우 미국 제약 시장 내 전체적인 공급망 부족 사태가 발생할 우려도 있다. 미국 제약·바이오시장 침체로 인한 여파가 국내 전통 제약사와 바이오시밀러 CDMO 기업뿐만 아니라 전체 제약·바이오기업에게도 영향을 미칠 수 있다.

한 바이오업계 관계자는 "미국 현지에 직접 생산 체계를 구축한다고 해도 모든 의약품에 대한 관세가 부과되면 원료 등 부담으로 결국 동일한 규제 영향을 받게 될 것"이라며 "결국 관세 부담을 피할 수는 없을 것으로 보인다"고 밝혔다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >

관련기사

best clicks

최신뉴스 in 인더스트리

-

- [i-point]옵트론텍, 600% 상회하던 부채비율 158%로

- [i-point]옵트론텍 "강모씨 파산신청 법원이 기각"

- [i-point]케이쓰리아이, 호남권 유일 4K 돔영상관 구축

- [i-point]제일엠앤에스, 최대 매출 달성에도 적자 전환

- 국세청, 코빗·업비트 세무조사 착수…코인 업계 '긴장'

- [Red & Blue]JR에너지 맞손잡은 유진테크놀로지, 장비사업 기대감

- 김동명 LG엔솔 사장 "트럼프 변수 대비한 기업이 승자"

- 엘앤에프, 미국 LFP 투자 본격 검토…CFO 현지 출장

- 최수안 엘앤에프 부회장 "미국 LFP 투자, 자금 조달 방식 검토"

- 이에이트, TYM에 디지털트윈 플랫폼 공급

이기욱 기자의 다른 기사 보기

-

- [트럼프발 생크션, 제약바이오 위기와 기회]'러-우 전쟁' 종전 급물살, '임상·수출' 재개는 긍정적

- [트럼프발 생크션, 제약바이오 위기와 기회]'WHO 탈퇴' 공중보건 산업 위축…'진단·백신' 영향권

- [트럼프발 생크션, 제약바이오 위기와 기회]관세 이상의 파급력 '생물보안법', '수혜·우려' 공존

- 삼성로직스, 트럼프 시대에도 'ESG경영' 정관 변경 추진

- 미용·신약 독립 성장, 제테마의 자회사 페로카 활용법

- [트럼프발 생크션, 제약바이오 위기와 기회]'시밀러·제네릭' 우호정책에 찬물 끼얹은 '관세'

- 에스바이오메딕스, '숨은 진주' 미용의료 자회사 '에스테팜'

- 셀비온의 넥스트 전략, ARC 이어 MSD 키트루다 병용까지

- [동방메디컬 IPO]상장 자진철회 후 '해 넘겨' 재도전, 밸류 올린 묘수였다

- '화장품 사업 강화' 서울리거, 공장매입까지 '일사천리'